Aktuelles

Bitte beachten Sie unsere neue postalische Anschrift:

Gesellschaft für Theatergeschichte e. V.

c/o Theaterbüro Dr. Wolfgang Jansen

Zum Langen See 41

D-12557 Berlin

Unseren Newsletter Theatergeschichte aktuell 77 für November/Dezember 2025 finden Sie hier.

Um den Newsletter regelmäßig per E-Mail zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den Ersten Schriftführer Stephan Dörschel.

E-Mail: Schriftfuehrer1@Theatergeschichte.org

Hans-Dieter Meyer hat die Website www.kultur-in-ostpreussen.de um zwei umfangreiche Auswertungen der in der Akademie der Künste, Berlin lagernden Königsberger Theaterzettelsammlung ergänzt: Erstaufführungen 1802-1873 und Neuinszenierungen 1820-1873 am Stadttheater Königsberg. (s.u.)

Bitte beachten Sie die Ausschreibung für den Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2026. (s.u.)

Unter dem neuen Menüpunkt Ressourcen können Sie nun direkt auf die Bibliographischen Mitteilungen von Dr. Rainer Theobald, auf Paul S. Ulrichs Zusammenstellung der Öffentlichen Vergnügungen in Berlin 1848 sowie auf Hans-Dieter Meyers Ostpreußenportal (s.u.) zugreifen.

Social Media - folgen Sie uns auf:

- Facebook: Theatergeschichte-eV

- Bluesky: @theatergeschichte.bsky.social

- X (ehem. Twitter): @theaterges

Änderungen vorbehalten.

Termine

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor:

Freitag, 30. Januar 2026, 19 Uhr - Gesellschaftsabend (s. u.)

Freitag, 27. März 2026, 19 Uhr - Gesellschaftsabend

Weitere Informationen folgen – Änderungen vorbehalten.

Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2025

Preisverleihung an Dr. Maria Koch-Lüdke

Am Samstag, 22. November 2025 fand im Hörsaal des Instituts für Theaterwissenschaft der FU Berlin die Verleihung des Max-Herrmann-Dissertationspreises der Gesellschaft für Theatergeschichte 2025 statt.

Prof. Dr. Matthias Warstat begrüßte die Anwesenden für das Institut, der Vorsitzende Dr. Wolfgang Jansen für die Gesellschaft.

Dr. Wolfgang Jansen verlas die von Jury-Mitglied Dr. Theresa Eisele verfasste Laudatio und überreichte die Urkunde an die Preisträgerin Dr. Maria Koch-Lüdke.

Dr. Maria Koch-Lüdke bedankte sich mit einer Dankesrede.

Das Institut für Theaterwissenschaft lud anschließend zu einem kleinen Imbiss.

Der Vorstand der Gesellschaft hatte den Max-Herrmann-Dissertationspreis 2025 auf Vorschlag der Jury Dr. Maria Koch-Lüdke für ihre Dissertationsschrift Theaterkunst in Russland zwischen Fin de Siècle und Avantgarde. Meyerholds Begriff des “uslovnyj teatr” im Kontext zuerkannt.

Die Arbeit entstand am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig. Gutachter:in waren Prof. em. Dr. Gerda Baumbach und Jun.-Prof. Dr. Ingo Rekatzky.

Die Jury bestand aus Magret Berger, Dr. Theresa Eisele, Prof. Dr. Beate Hochholdinger-Reiterer, Carsten Jung und Prof. Dr. Matthias Warstat.

Die Studie thematisiert einen Hauptvertreter der Theateravantgarde des frühen 20. Jahrhunderts, Vsevolod E. Meyerhold (1874–1940), und zeichnet sich durch eine umfangreiche Erschließung russischer Quellen und Sekundärliteratur aus. Sie verfolgt die Geschichte und Theatergeschichte Russlands im 19. und frühen 20. Jahrhundert und beleuchtet ihren Einfluss auf Meyerholds Entwicklung in einem beeindruckenden Panorama kultureller Entwicklungen. Mit einer Analyse des vielschichtigen Terminus uslovnyj teatr und seiner Verwendung bei Meyerhold führt sie zu einem neuen Verständnis des künstlerischen Wollens dieser außergewöhnlichen Theaterpersönlichkeit. Damit wird der Blick auf die Theateravantgarde geschärft und das bisherige Bild Meyerholds korrigiert.

In der Laudatio von Dr. Theresa Eisele heißt es u. a.:

„Bekannt scheint uns zunächst das Leben und Schaffen von Vsevolod E. Meyerhold; ein einflussreicher wie vielfältiger Schauspieler, Regisseur, Theaterdirektor wie Theaterforscher, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts der russischen Theateravantgarde zuzurechnen ist und der 1940 vom stalinistischen Regime hingerichtet wurde. Meyerhold wurde in der bisherigen Forschung insbesondere als zentraler Vertreter des Regietheaters perspektiviert. Eine Perspektive, der Maria Koch-Lüdke in ihrer Arbeit eine eigene, neue Perspektive hinzufügt; wobei wir hier nun für die deutschsprachige Forschung weitgehend unbekanntes Terrain kennenlernen, uns Meyerhold in der Lesart Maria Koch-Lüdkes nochmal neu – und eben doch nicht so bekannt – entgegentritt.

Anhand des schillernden Begriffs des uslovnyj teatr entwirft die Arbeit diese innovative Lesart; ein Begriff, der für Meyerhold zentral gewesen sein musste, der im Deutschen aber keine adäquate Entsprechung findet und der bislang in Anlehnung an die deutschsprachige Ausgabe der Meyerhold-Schriften als „stilisiertes Theater“ interpretiert wurde. Maria Koch-Lüdke kommt hingegen etymologisch zu einem anderen Schluss: uslovnost meine etwas Vereinbartes wie Imaginäres, das uns im Theater verborgen, bewusst oder sogar besonders betont entgegentreten könne; es verweise also auf die schauspielerische Praxis selbst. Meyerhold tritt uns so als ein Theatermann entgegen, der mit Hilfe dieses uslovnost nach neuen wie alten Kunstfertigkeiten im Schauspiel suchte und hierfür auch weit in die russische Theatergeschichte zurückgriff. So sei nur beispielhaft Meyerholds Interesse für das Balagan, den Fest- und Theatertraditionen auf Jahrmärkten, genannt – ein Interesse, das die Arbeit überzeugend herausarbeitet. […]

Liebe Maria Koch-Lüdke, Ihre Arbeit stellt für die Jury eine innovative, neuartige wie umfassende Auseinandersetzung mit dem Theaterkünstler Meyerhold dar. Sie perspektiviert diese nicht nur anhand des bereits ausgeführten Begriffs des uslovnyj teatr, sondern sie bettet Meyerholds Grundsätze von Theater auch auf kenntnisreichste Art in die russische Kulturgeschichte insgesamt ein. Auf diese Weise entfaltet sich den Leser*innen Ihrer Arbeit ein äußerst komplexes theater- und kulturhistorisches Panorama Russlands im Fin de Siècle. Es nimmt zaristische, postrevolutionäre und stalinistische Kontexte auf, um vor deren Hintergrund Meyerholds Schaffen und auch die Rezeption seiner Biomechanik eindrücklich neu zu bewerten. Ihnen gelingt so ein transdisziplinärer Brückenschlag zwischen den Zugängen und Methoden der Leipziger Theaterforschung und den Erkenntnissen der Osteuropastudien – eine transdisziplinäre Herangehenweise, die auch für das Verständnis der frühen russischen Theaterforschung in den 1910er und -20er Jahren wichtig werden kann und so das Schaffen der unmittelbaren Kolleg:innen des Namensträgers dieses Preises, Max Herrmann, betrifft.“

Mit dem Max-Herrmann-Dissertationspreis wird alljährlich eine hervorragende, von der zuständigen Universität bereits angenommene wissenschaftliche Arbeit zu einem theatergeschichtlichen Thema ausgezeichnet. Der Preis erinnert an Max Herrmann, den Gründer des Berliner Instituts für Theaterwissenschaft und Vorsitzenden der Gesellschaft für Theatergeschichte, der 1942 im KZ Theresienstadt ums Leben kam.

57. Gesellschaftsabend am 30. Januar 2026, 19 Uhr: Klaus Wichmann

Das Theater des Jüdischen Kulturbunds

Vortrag von Klaus Wichmann

In der Otto-Suhr-Siedlung in der ehemaligen Luisenstadt in Berlin Kreuzberg steht in der Kommandantenstraße eine Stele zum Gedenken an das Theater des Jüdischen Kulturbundes Berlin. Dieses Theater hat eine für das Jiddische und Jüdische Theater große Bedeutung. Hier spielten die Gründer des Theaters, die ungarischen jüdischen Brüder Anton und Donat Herrnfeld, Possen und Glossen in jüdischer Mundart. Hier war der bulgarisch-jüdische Schriftsteller Theodor Tagger Direktor, bevor er sich das Renaissance-Theater baute und dort seine Dramen unter dem Pseudonym Ferdinand Bruckner aufführte. Hier hatte Gustaf Gründgens ohne großen Erfolg seine ersten Auftritte in Berlin. Hier spielte das Theater der Soldaten nach der Schließung des jüdischen Theaters durch die SS 1941, bis das Gebäude bei einem britischen Bombenangriff 1944 zerstört wurde.

Die größte Bedeutung hatte das Theater als Zufluchtsort für jüdische Theatermenschen von 1933 bis 1941; ihr Weg führte anschließend fast ausnahmslos über die Lager Westerbork und Theresienstadt in das Vernichtungslager Auschwitz.

Die Einladung als PDF finden Sie hier.

Beginn 19 Uhr; der Eintritt ist frei - Gäste sind herzlich willkommen!

Ort: Kulturvolk | Freie Volksbühne Berlin e.V. - Piscator Saal

Ruhrstr. 6

10709 Berlin

(U Fehrbelliner Platz/Konstanzer Straße)

www.kulturvolk.de

Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2026

Ausschreibung / Announcement

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesellschaft für Theatergeschichte lobt auch 2026 ihren Max-Herrmann-Dissertationspreis aus: Wir bitten um die Einreichung von herausragenden Doktorarbeiten mit theaterhistorischem Thema gemäß der Satzung.

Der Preis heißt in Erinnerung an Max Herrmann, den 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt unwürdig ums Leben gekommenen Begründer der Berliner Theaterwissenschaft, Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte.

Wir weisen auf die in der Satzung vorgesehene Einreichungsfrist bis zum 31. Dezember 2025 ausdrücklich hin und bitten um rege Beteiligung, Weitergabe dieser Ausschreibung und der Satzung des Preises – und sind natürlich sehr gespannt!

Weitere Informationen und die Satzung des Max-Herrmann-Dissertationspreises finden Sie auf dieser Website unter https://www.theatergeschichte.org/aktivitaeten/max-herrmann-dissertationspreis.

To whom it may concern:

the Gesellschaft für Theatergeschichte is again awarding its Max Herrmann Dissertation Prize in 2026: We ask for the submission of outstanding doctoral theses with theatre historical subject according to the statutes.

In memory of Max Herrmann, the founder of theatre studies in Berlin, who died an unworthy death in the Theresienstadt concentration camp in 1942, the prize is called Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte.

We expressly draw attention to the submission deadline of 31 December 2025 as stipulated in the statutes and ask for active participation, passing on this announcement and the statutes of the prize - and of course we are very curious!

Further information and the statutes of the Max Herrmann Dissertation Prize can be found on this Website at https://www.theatergeschichte.org/aktivitaeten/max-herrmann-dissertationspreis.

Stephan Dörschel

1. Schriftführer der

Gesellschaft für Theatergeschichte

Berlin, im Mai 2025

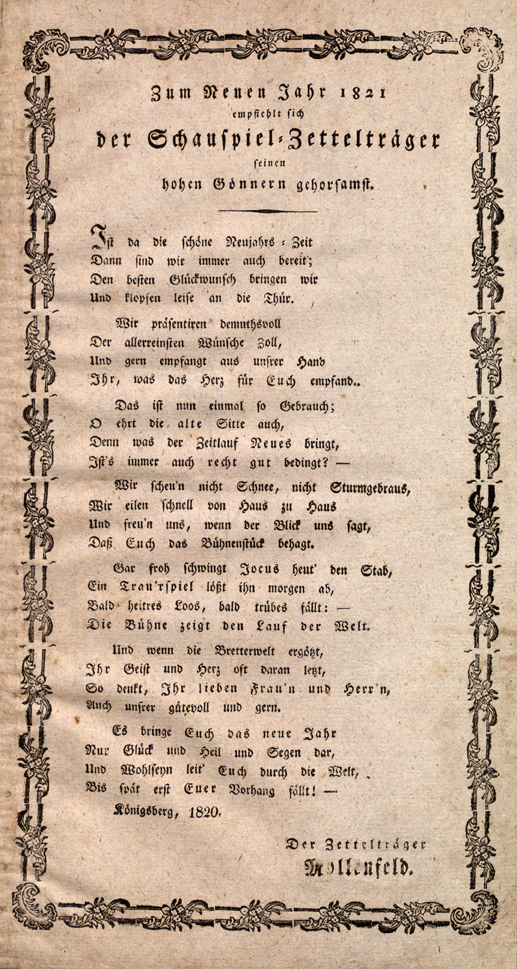

www.kultur-in-ostpreussen.de

(Abb: Theatersammlung Rainer Theobald Berlin)

Im Herbst 2024 hat die Gesellschaft für Theatergeschichte die Website www.kultur-in-ostpreussen.de von ihrem Gründer Hans-Dieter Meyer übernommen.

Einen Schwerpunkt dieser Website bildet die Rekonstruktion der ostpreußischen Theaterspielplane. Hier können u. a. die Königsberger Theaterzettel von 1755 bis 1944, aber auch Musikfeste in Ostpreußen mit Rezensionen sowie einzelne Personen und Institutionen recherchiert werden.

Hans-Dieter Meyer betreut die Website nach wie vor inhaltlich und bleibt auch Ansprechpartner für inhaltliche Fragen.

NEU: Im November 2025 hat Hans-Dieter Meyer die Website um zwei umfangreiche Auswertungen der in der Akademie der Künste, Berlin lagernden Königsberger Theaterzettelsammlung ergänzt: Erstaufführungen 1802-1873 und Neuinszenierungen 1820-1873 am Stadttheater Königsberg.

Sie gelangen zu diesen Auswertungen über diesen Link.

Sommerfest von Kulturvolk | Freie Volksbühne Berlin am 5. Juli 2025

Bei prächtigem Wetter war auch die Gesellschaft für Theatergeschichte wieder mit einem Stand auf dem Sommerfest des Kulturvolkes vertreten und konnte sich so den interessierten Fragen der Besucher:innen stellen. Natürlich waren gerade die neueren Publikationen, wie z.B. Ekhofs Schriften von Carsten Jung ein besonderer Magnet.

Band 83 der Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte erschienen

Carsten Jung (Hg.): Conrad Ekhof. Briefe – Reden – Schriften – Quellen

Conrad Ekhof (1720–1778) gilt als „Vater der deutschen Schauspielkunst“, der den realistischen Schauspielstil im deutschen Theater durchsetzte, aus dem Wandertheater seiner Zeit Stadt- und Staatstheater machte und aus Gauklern, die am Rand der Gesellschaft lebten, Künstler und angesehene Bürger. Der vorliegende Band vereint erstmals alles, was von Ekhofs Briefen, Reden und Schriften noch erhalten ist, und dies – soweit möglich – als Transkription der Originalhandschriften.

Zusätzliches Quellenmaterial rundet den Band ab. Vieles davon wird hier erstmalig publiziert und sachkundig erläutert. Eine unverzichtbare Sammlung für alle, die sich für das deutsche Theater und das 18. Jahrhundert interessieren.

Der Band erscheint im ERGON Verlag.

Carsten Jung (Hg.): Conrad Ekhof. Briefe – Reden – Schriften – Quellen.

(= Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, Bd. 83)

Baden-Baden 2024, 589 S.

ISBN 978-3-98740-072-8; 99,- €

Inhalt

Verlagsflyer (PDF)

Beziehbar über den Buchhandel oder über www.nomos-shop.de/isbn/978-3-98740-072-8.

Der Band ist auch online in der Nomos eLibrary verfügbar, der Link lautet: http://www.nomos-elibrary.de/index.php?doi=10.5771/9783987400735.

Die Mitglieder der Gesellschaft für Theatergeschichte erhalten den gedruckten Band im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2024

Preisverleihung an Dr. Christina Vollmert-Boldt

Am Samstag, 23. November 2024 fand im Hörsaal des Instituts für Theaterwissenschaft der FU Berlin die Verleihung des Max-Herrmann-Dissertationspreises der Gesellschaft für Theatergeschichte 2024 statt.

Prof. Dr. Matthias Warstat begrüßte die Anwesenden für das Institut und erinnerte an die Bedeutung Max Herrmanns für die Berliner Theaterwissenschaft.

Stephan Dörschel, Erster Schriftführer der Gesellschaft für Theatergeschichte, begrüßte die Anwesenden für die Gesellschaft und wies auf die enge Verbindung Max Herrmanns mit der Gesellschaft hin.

Anschließend hielt Dr. Wolfgang Jansen, Vorsitzender der Gesellschaft, die Laudatio und überreichte die Urkunde an die Preisträgerin Dr. Christina Vollmert-Boldt.

Dr. Christina Vollmert-Boldt bedankte sich mit einem Vortrag zu ihrer Dissertation.

Im Anschluss daran lud das Institut für Theaterwissenschaft zu einem kleinen Imbiss.

Der Vorstand der Gesellschaft hatte den Max-Herrmann-Dissertationspreis 2024 auf Vorschlag der Jury Dr. Christina Vollmert-Boldt für ihre Arbeit Szenen bürgerlicher Festkultur. Theatrale Erfahrungsorte der Geschichte, nationaler Gemeinschaft und Technologie in Frankfurt a. M. um 1900 (Universität zu Köln 2023) zuerkannt.

Besonders gefallen hat der Jury, dass die Untersuchung aus dem normalen Theaterbetrieb heraustritt und die theatrale Dimension großer Feste analysiert. Zustimmung fand auch die Kombination von Begrenzung und Erweiterung: Begrenzung auf eine Stadt und zugleich Erweiterung zu einem ganzen Spektrum unterschiedlichster Veranstaltungen, namentlich Historische Stadtfeste, Nationale Schützenfeste und Technikausstellungen. Darüber hinaus haben wir uns natürlich über die Erschließung und Auswertung eines brachliegenden Archivbestands gefreut. Die Arbeit ist sehr gut lesbar und regt an, entsprechende Forschungen für andere Orte, andere Zeiträume und andere Festarten aufzunehmen.

Die Jury bestand aus Dr. Theresa Eisele, Dr. Martina Groß, Prof. Dr. Stefan Hulfeld, Carsten Jung, Prof. Dr. Matthias Warstat.

Die Laudatio als PDF finden Sie hier.

Die Arbeit ist inzwischen im J. B. Metzler Verlag herausgekommen.

Festschrift zu Ehren Paul S. Ulrichs (1944–2023) erschienen

Sonderdruck der Gesellschaft für Theatergeschichte

Frank-Rüdiger Berger, Stephan Dörschel (Hg.):

Es geht mir immer darum, Informationen zugänglich zu machen.

Wege zu einer neuen Theatergeschichte.

Paul S. Ulrich (1944–2023) zum 80. Geburtstag

Sonderdruck der Gesellschaft für Theatergeschichte e. V., Berlin 2024

620 S., zahlreiche Abbildungen; 69,- €

ISBN 978-3-924955-24-3

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

Von 2005 bis zu seinem Tode Ende Oktober 2023 leitete Paul S. Ulrich unsere Gesellschaft und führte sie aus ihrem Schattendasein, in das sie zu versinken drohte, wieder zu einer in der Fachwelt anerkannten Institution. Sein Hauptwerk lag aber in der Sammlung, Erfassung und Auswertung von Theateralmanachen und -journalen vom 18. Jahrhundert bis 1918, in der Sammlung von Theatergesetzen und Souffleurgedichten und und und ... Sein umfassendes Lebenswerk konnte er noch in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität zu Köln sichern und er begann, in zahlreichen dickbändigen Publikationen dieses Werk auch zu publizieren. Das Wiener Don Juan Archiv und der Hollitzer Verlag haben erst kürzlich die Illustrationen der Theateralmanache in zwei Bänden der Reihe Topographie und Repertoire des Theaters zugänglich gemacht – weitere Bände sollen und werden folgen! Die Theateralmanache und -journale sind online zu recherchieren unter https://www.theaterjournale.at.

Zum 80. Geburtstag von Paul S. Ulrich im Januar 2024 hatte der Vorstand der Gesellschaft vor, diesem Werk und seinem Schöpfer eine Festschrift zu dedizieren, wie sie sonst nur akademischen Persönlichkeiten gewidmet wird. Kurz vor seinem Tode konnte Paul S. Ulrich einen Vorabdruck dieser Festschrift noch in Händen halten!

Die hier gesammelten Aufsätze lassen die Bandbreite der Interessen und die Ausmaße dieses beeindruckenden Lebenswerkes erahnen. Geht es im ersten Teil um die biographischen Stationen und das gesellschaftliche Engagement von Paul S. Ulrich, so wird im zweiten Abschnitt der Umgang mit dieser unvergleichlichen dokumentarischen Sammelleidenschaft thematisiert. Ein dritter Teil widmet sich schließlich dem Nutzen dieser Lebensanstrengung und beantwortet die Frage nach dem Wofür. Die Festschrift ist aber gleichzeitig der Dank der Fachcommunity an diesen großen Wissenschaftler und Menschen! Der Gesellschaft für

Theatergeschichte war es eine Ehre, diese Festschrift zu publizieren! (Stephan Dörschel, 1. Schriftführer)

Die Mitglieder der Gesellschaft für Theatergeschichte haben den Band im Rahmen ihrer Mitgliedschaft erhalten.

Sie können den Band bestellen (69,- € zzgl. Versand) über:

Gesellschaft für Theatergeschichte e. V.

Stephan Dörschel, 1. Schriftführer

E-Mail schriftfuehrer1@theatergeschichte.org

So kann auch ohne mich damit weitergearbeitet werden.

Colloquium zum theaterhistorischen Erbe von Paul S. Ulrich

Am 7. und 8. Juni 2024 fand im Don Juan Archiv Wien unter dem Titel So kann auch ohne mich damit weitergearbeitet werden ein international besetztes Colloquium zum theaterhistorischen Erbe von Paul S. Ulrich statt, ausgerichtet vom Don Juan Archiv Wien, der Gesellschaft für Theatergeshichte und Thalia Germanica

Einen Bericht und das Programm finden Sie auf dieser Website unter Aktivitäten/Veranstaltungen bzw. direkt unter diesem Link.

Bibliographische Mitteilungen aus der Theatersammlung Rainer Theobald

Aktualisierte Listen

August Wilhelm Iffland als Haushofmeister Constant in seinem Schauspiel „Selbstbeherrschung“. Umrißradierung nach Zeichnung von Henschel aus „Ifflands mimische Darstellungen“ (Berlin 1811) - Theatersammlung Rainer Theobald

Im Mai 2023 wurden die Bibliographischen Mitteilungen aus der Theatersammlung Rainer Theobald zu August Wilhelm Iffland aktualisiert und um neue Einträge ergänzt.

Im Juni 2022 wurden aktualisiert und ergänzt:

2 A, B, C - Theaterbau, Bühnentechnik und Bühnenbild der Neuzeit

6 - Vor 1800 im deutschen Sprachraum (außer im Habsburger Kaiserreich) gedruckte Opern-, Singspiel- und Ballett-Libretti

8 A, B - Gesamtverzeichnis der vor 1800 gedruckten Libretti von Opern, Singspielen und Balletten

Die Bibliographischen Mitteilungen laden ein, in dieser überaus umfangreichen privaten Theatersammlung zu recherchieren und gegebenenfalls mit Dr. Rainer Theobald in Kontakt zu treten. Weitere Listen sind in Vorbereitung.

Sie gelangen zu den Bibliographischen Mitteilungen über den Menüpunkt Ressourcen bzw. diesen Link.

Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2022 an Theresa Ida Eisele

Am Samstag, 19. November 2022 fand im Hörsaal des Instituts für Theaterwissenschaft der FU Berlin die Verleihung des Max-Herrmann-Dissertationspreises der Gesellschaft für Theatergeschichte 2022 statt.

Prof. Dr. Matthias Warstat begrüßte die Anwesenden und erinnerte an die Wichtigkeit der Theatergeschichte für die theaterwissenschaftliche Forschung und Lehre.

Stephan Dörschel, erster Schriftführer der Gesellschaft, begrüßte die Anwesenden und erinnerte an den Namensgeber Max Herrmann, dessen Todestag sich zwei Tage zuvor gejährt hatte.

Paul S. Ulrich, Vorsitzender der Gesellschaft, überreichte die Urkunde.

Die Laudatio hielt Prof. Dr. Dr. h.c. Erika Fischer-Lichte, zugleich Mitglied der Jury.

Dr. Theresa Eisele bedankte sich mit einem Vortrag zu ihrer Dissertation. Dabei berichtete sie in einem kleinen Exkurs auch von ihren Forschungen zu Max Herrmann.

Im Anschluss daran lud das Institut für Theaterwissenschaft zu einem kleinen Imbiss.

Der Vorstand der Gesellschaft hatte den Preis auf Vorschlag der Jury Theresa Ida Eisele für ihre Arbeit „Spiel- und Spiegelformen des Lebens“. Theatrale Praktiken jüdischer Erfahrung in der Wiener Moderne (Universität Wien 2021) zuzuerkannt.

In der Begründung der Jury heißt es:

„Die Arbeit von Theresa Ida Eisele entfaltet in ihrer weitausholenden und gleichzeitig tiefgehenden Studie die Theatralitätserfahrung der jüdischen Bevölkerung im Wien des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zwischen Assimilation und antisemitischer Ausgrenzung. Sie überzeugt vor allem durch den multiperspektivischen Ansatz, der die Theaterpraxis eingehend beleuchtet und damit theatralitätstheoretische wie kulturhistoriografische Aspekte berücksichtigt. Dabei gelingt es ihr, bislang wenig berücksichtigte Quellen aufzuschließen. Auch stilistisch überzeugt ihre Arbeit.“

Die Jury bestand aus: Stephan Dörschel (Sprecher), Prof. Dr. Dr. h.c. Erika Fischer-Lichte, Carsten Jung, Prof. em. Dr. Andreas Kotte, Dr. Britta Marzi

Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2021

Preisverleihung an Robert Sollich

Am 11. Dezember 2021 fand im Hörsaal des Instituts für Theaterwissenschaft der FU Berlin die Verleihung des Max-Herrmann-Dissertationspreises der Gesellschaft für Theatergeschichte 2021 an Robert Sollich für seine Arbeit Die Kunst des Skandals. Eine deutsche Operngeschichte seit 1945 (Freie Universität Berlin 2019) statt.

Prof. Dr. Matthias Warstat / FU Berlin und Paul S. Ulrich / Gesellschaft für Theatergeschichte begrüßten die Gäste und Stephan Dörschel erinnerte an den Namensgeber des Preises Max Herrmann, den Gründungsvater der Berliner Theaterwissenschaft und langjährigen Vorsitzenden der Gesellschaft für Theatergeschichte.

Nach der Laudatio von Prof. Dr. Dr. hc. Erika Fischer-Lichte überreichte Paul S. Ulrich die Urkunde. In seinen Dankesworten berichtete Robert Sollich vom Entstehungsprozess seiner Arbeit und stellte zwei der behandelten Opernproduktionen exemplarisch vor.

In der Begründung der Jury heißt es:

„Die umfangreiche Studie von Robert Sollich vollzieht die deutsche (auch deutsch-deutsche) Operngeschichte nach 1945 – die Fokussierung auf „Oper“ innerhalb des breiteren Begriffsverständnisses von „Musiktheater“ ist für die Argumentation maßgebend – als Folge von wohl als kanonisch zu bezeichnenden Skandalereignissen und kontrovers rezipierten ästhetischen Konzepten nach. Den theoretischen Bezugsrahmen gibt neben skandaltheoretischen Positionen der Soziologie, die im Wesentlichen den politischen Skandal adressieren, Pierre Bourdieus Feldtheorie vor. Ein Schwerpunkt des präsentierten Materials liegt auf einschlägigen Etappen und Produktionen der neueren Geschichte der Bayreuther Festspiele (namentlich Wieland Wagners Inszenierungen von Die Meistersinger von Nürnberg, Götz Friedrichs Tannhäuser und Patrice Chéreaus Der Ring des Nibelungen). Verf. begreift die von ihm vorgestellten Ereignisse als zentrale[] potentielle[] historische[] Umschlagpunkte[] der Operngeschichte“ (S. 522). Zu den wichtigen Ergebnissen der detail- und wendungsreichen Analysen gehört die Konstatierung einer „wesenhaften Unschärfe von Theaterskandalen“ (ebd.). […]

Demgegenüber erkannte die Jury in der Arbeit von Robert Sollich die von der Gesellschaft für Theatergeschichte formulierten Vergabekriterien in hohem Maße erfüllt: die fleißige und materialreiche, auf einer breiten Basis theoretischer Positionen operierende Studie kann für sich in Anspruch nehmen, zur Grundlagenforschung beigetragen und ihr Thema, den Opern-/Theaterskandal, dem die Forschung bislang lediglich am Rande Aufmerksamkeit geschenkt hat, auf beachtlichem Reflexionsniveau behandelt zu haben.“

Die Jury bestand aus Prof. Dr. Stefan Hulfeld, Dr. Wolfgang Jansen, Prof. Dr. Marion Linhardt (Sprecherin), Dr. Britta Marzi und Dr. Lea-Sophie Schiel.

Die Laudatio von Prof. Dr. Dr. hc. Erika Fischer-Lichte finden Sie hier.

Die Dissertation von Robert Sollich ist unter dem Titel Die Kunst des Skandals. Eine deutsche Operngeschichte seit 1945 im Wehrhahn-Verlag erschienen.

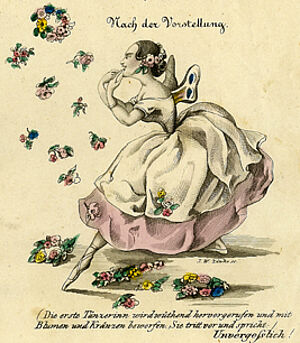

Bd. 82 der Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte

„Enthusiasmus ist noch zu wenig gesagt“ Die Stars des romantischen Balletts: sechs biographische Pas de deux

Aus: Allgemeine Theaterzeitung, Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben, 8.4.1843 (Ausschnitt)

Kolorierter Kupferstich von Johann Wenzel Zink nach Cajetan.

Sammlung Frank-Rüdiger Berger

Frank-Rüdiger Berger:

„Enthusiasmus ist noch zu wenig gesagt“

Die Stars des romantischen Balletts: sechs biographische Pas de deux

(= Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, Bd. 82)

Hardcover, 340 S. (Register von Paul S. Ulrich)

90 teils ganzseitige Farbabbildungen

ISBN 978-3-924955-23-6

59,- €

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

Die Gesellschaft hat in ihrer über 100jährigen Geschichte noch keine explizit dem Bühnentanz gewidmete Publikation herausgegeben! Unser Vorstandsmitglied Frank-Rüdiger Berger hat dafür auf seine Vortragsreihen zum romantischen Ballett zurückgegriffen und diese, insbesondere hinsichtlich der Berliner Ballettgeschichte, durch weitere Forschungen ergänzt. Es ist außerordentlich spannend zu erfahren, wie es auch immer wieder die Frauen sind, die hier in einer Männerdomäne nicht nur als Objekt ästhetischer Projektionen dienen, sondern durchaus auch leitend, d. h. hier choreographierend die Entwicklung vorantreiben und bestimmen. Mit seinen zahlreichen zeitgenössischen Illustrationen und Zitaten vermittelt dieses Buch aber auch die ästhetischen Vorstellungen des romantischen Balletts in der bildenden Kunst und Literatur. Theater ist hier ein genreübergreifendes Phänomen. (Stephan Dörschel)

Die Mitglieder der Gesellschaft für Theatergeschichte haben den Band im Rahmen ihrer Mitgliedschaft erhalten.

Interessierte Nicht-Mitglieder können den Band bestellen über:

Gesellschaft für Theatergeschichte e. V.

Herrn Stephan Dörschel

E-Mail schriftfuehrer1@theatergeschichte.org

Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte 2020

Preis verliehen an Senad Halilbašić

Foto © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Foto © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Foto © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Foto © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Erstmals zeichnete die Gesellschaft für Theatergeschichte in diesem Jahr eine herausragende theatergeschichtliche Dissertation mit dem neu ausgelobten Max-Herrmann-Dissertationspreis der Gesellschaft für Theatergeschichte aus.

Der Vorstand der Gesellschaft erkannte den Preis auf Vorschlag der Jury Senad Halilbašić für seine Arbeit „Spielende und Zuschauende sowie eine Granate, die weit genug weg ist“. Theater in Bosnien und Herzegowina 1992-1995 zu.

Die Preisverleihung fand am 21. Oktober 2020 in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Preisverleihung des Max-Herrmann-Preises der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin statt. Die Laudatio hielt Stephan Dörschel. Senad Halilbašić schloss in seine Danksagung einen flammenden Appell für das lebendige Theater ein, gerade auch in Krisenzeiten, wie es damals in Bosnien war und wie es heute durch die Covid19- Pandemie ist.

In der Begründung der Jury heißt es:

„Die Dissertationsschrift bietet Theatergeschichte als Zeitgeschichte, gibt Einblick in die Rolle des Theaters in den jugoslawischen Zerfallskriegen der 90er Jahre, am Beispiel von Bosnien und der Herzegowina in den Jahren des Bosnienkrieges 1992-95.

Die vier Hauptkapitel rücken jeweils eine Stadt in den Fokus: Mostar in der Herzegowina, Tuzla und Sarajewo in Bosnien, Banja Luka in der Republika Srpska. Der Verfasser legt mehr Gewicht auf die drei Provinzstädte als auf die Metropole Sarajevo, deren Theaterentwicklung während der Kriegsjahre schon Gegenstand vorhandener Forschungen war. Die Lektüre der Studie vermittelt ein differenziertes Bild des Bürgerkriegsgeschehens im Bosnienkrieg, in das hier die Theatergeschichte eingebettet wird. Die Entwicklungen des Verhältnisses zwischen Theater und Stadtgesellschaft werden jeweils an ein oder zwei führenden Theatern in der jeweiligen Stadt exemplifiziert.

Sehr klug reflektiert der Verfasser in der Einleitung seine eigene historisch-politische Positionierung als in Wien aufgewachsenes Kind einer bosnisch-muslimischen Familie. Er zeigt auf, welche Rolle seine familiäre Herkunft bei den Recherchen und Gesprächen im ehemaligen Kriegsgebiet spielte. In methodischer Hinsicht besticht die Argumentation durch umsichtige Einbeziehung einer Fülle heterogener Quellen. Der Verfasser stützt sich auf Oral-History-Interviews, Aufführungsaufzeichnungen, Theaterstücke sowie vielfältige Archivalien (Plakate, Fotos, Programmzettel, Rezensionen etc.). Die Arbeit zeigt, wie sich ein Bürgerkriegsgeschehen umfassend in der Theaterentwicklung des Konfliktgebiets spiegelt. Die Theater sind im Grunde keine Inseln oder Schutzräume (wobei dieser Gedanke im Sarajevo-Kapitel ausführlich erörtert wird), sondern werden von den Kriegsparteien auf unterschiedlichste Weise instrumentalisiert, lassen sich vereinnahmen etc. Man könnte hier mit einigem Recht von einem „Einbruch der Zeit in das Spiel“ sprechen.

Die Stärke der Arbeit liegt in ihrem wichtigen, substantiellen Beitrag zu dem in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewinnenden Forschungsfeld Kriegstheater; mitreißend und materialnah geschrieben, bietet sie genaueste Mikro-Einblicke in die jeweiligen Stadtgesellschaften und die Rolle des Theaters. Sie wahrt auf souveräne Weise Distanz zu den Narrativen der Kriegsparteien und verbindet Oral History auf innovative Weise mit Diskurs- und Inszenierungsanalysen – eine politische Theatergeschichte von höchster Relevanz. Dies kompensiert in vollem Umfang den Verzicht auf eine explizite und ausgeweitete Theorie- und Methodendiskussion, die gleichwohl implizit im Text geleistet ist. Insgesamt handelt es sich um eine herausragende voll preiswürdige Arbeit.“

Die Jury bestand aus Dr. Wolfgang Jansen, Dr. Britta Marzi, Dr. Lea-Sophie Schiel, Prof. Dr. Meike Wagner (Sprecherin) und Prof. Dr. Matthias Warstat.